阅读量:

一、研究背景与意义

本文由温俊贤等学者发表于Journal of Investigative Dermatology,系统性地重新审视了瘢痕疙瘩的发病机制,创新性地将血管功能失调和内皮功能障碍置于研究焦点。传统研究多集中于成纤维细胞过度增殖与细胞外基质沉积,而本文通过整合单细胞RNA测序、空间转录组学等新技术证据,揭示了血管异常在瘢痕疙瘩形成中的核心地位,为这一难治性疾病的治疗策略提供了新视角。

二、核心论点与机制剖析

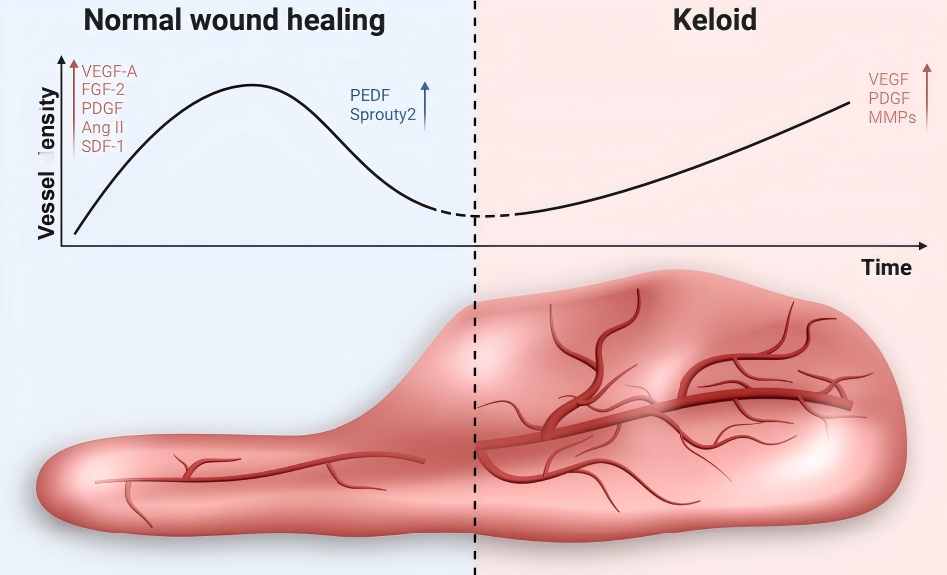

1.血管生成失调与结构异常

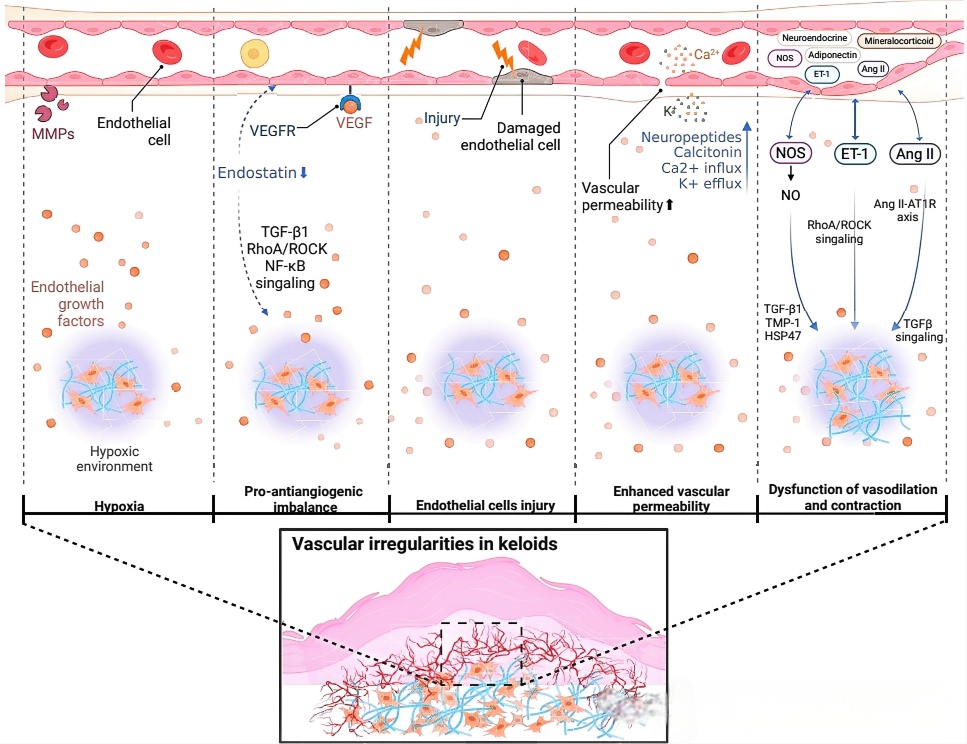

研究指出,瘢痕疙瘩的血管分布呈现空间异质性:周边区域血管密度显著高于中心区,且血管基底膜破碎化导致通透性增加。这种异常与促血管生成因子(如VEGF、PDGF)的持续高表达及抗血管生成因子(如endostatin)的抑制密切相关。

2.内皮功能障碍的多维度表现

作者从细胞损伤(如反应性充血指数降低)、通透性增加(机械应力诱导的钙离子内流)及血管活性物质失衡(NO/ET-1比例失调)等多角度论证内皮功能障碍的病理影响。特别值得注意的是,瘢痕疙瘩内皮细胞表现出与心肌梗死後相似的转录特征,提示其处于持续损伤状态。

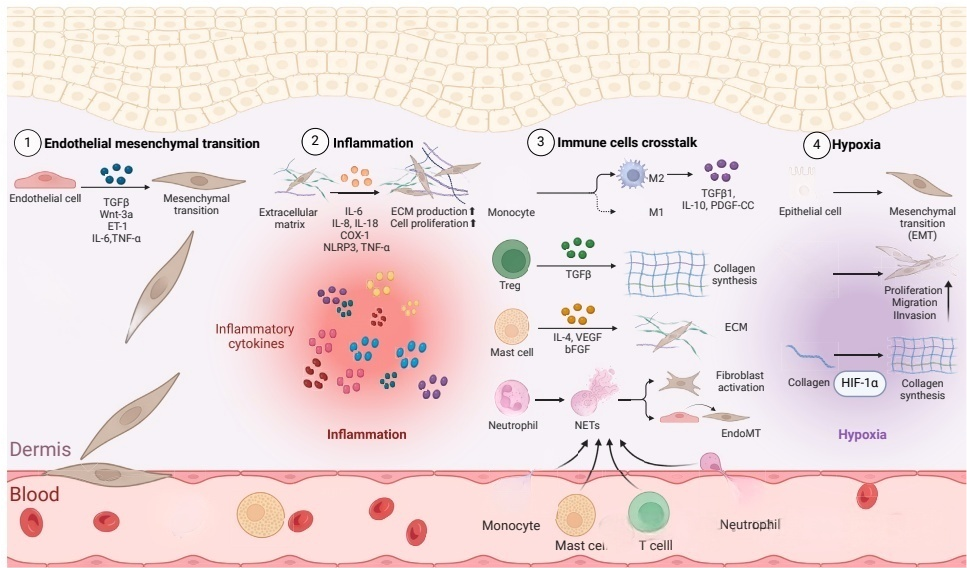

3.内皮-间质转化(EndoMT)的直接致病作用

研究通过免疫荧光和空间转录组学证实,瘢痕疙瘩组织中存在CD31与vimentin的共定位现象,表明EndoMT是连接血管异常与纤维化的关键桥梁。TGF-β、缺氧等因子通过激活SMAD信号通路驱动这一过程。

三、治疗策略的创新性整合

本文系统评估了针对血管异常的治疗手段包括:

●药物干预:如糖皮质激素、维拉帕米通过抑制VEGF/TGF-β通路调控血管生成;

●放射治疗:通过诱导内皮细胞死亡及EndoMT抑制纤维化;

●高压氧疗法:改善缺氧微环境,降低HIF-1α表达;

●激光技术:双波长染料激光通过选择性光热作用破坏异常血管。

作者特别强调多模式联合治疗的重要性,例如手术切除后辅以放疗可将复发率从50-100%降至10%以下,若结合高压氧疗法更可进一步降至5.97%。

四、研究局限与未来方向

●技术挑战:原代真皮微血管内皮细胞的分离培养仍存在困难,限制分子机制深入研究;

●临床转化:现有治疗多为对症干预,针对内皮功能障碍的靶向药物研发尚处早期;

●研究深度:EndoMT在瘢痕疙瘩中的具体调控网络需进一步解析。

未来研究可借助新一代成像技术清晰化血管三维结构,结合单细胞组学解析内皮细胞异质性,并开发靶向内皮功能障碍的精准疗法。

五、总结与展望

本文成功构建了以血管-内皮轴为核心的瘢痕疙瘩病理框架,突破了传统纤维化研究的局限。通过将内皮功能障碍视为疾病发生的"启动因子"和复发的"持续驱动因子",为开发新型抗纤维化疗法提供了理论基石。

未来通过跨学科合作深入探索内皮细胞与微环境互作机制,有望真正实现瘢痕疙瘩的根治性治疗。该综述不仅系统梳理了血管异常在瘢痕疙瘩中的作用机制,更提出了"内皮功能障碍作为治疗靶点"的创新理念,对临床实践和基础研究均具有重要指导意义。

上一篇:上一篇:聚焦毛发医学盛会,官伟院长深度剖析毛发移植

下一篇:下一篇:✨疤愈医疗疤痕完美修复的隐藏密码:真皮缝合